En vacances à côté de Palavas-les-Flots, pendant l’été 2012, je me souviens que j’ai failli habiter là. Quand ma sœur a eu l’âge d’entrer en seconde, en 1962 ou 1963, après les années de collège dans une bourgade qui n’avait pas de lycée (Rue dans la Somme), la mère a choisi tout de suite une ville universitaire où ses deux enfants pourraient continuer leurs études. Elle a pris le dictionnaire Larousse et sélectionné trois villes non industrielles à l’époque, où le climat était sain (ce fut la première écolo) : Grenoble, Montpellier et Poitiers. Finalement, ce fut Poitiers, mais pendant la période de prospection, elle envoya le père, si je me souviens bien avec ma sœur, les employés du chemin de fer et leur famille voyageaient alors gratuitement ave des billets rose bonbon longs comme des chèques, en reconnaissance à Montpellier. Les centres villes étant inabordables pour des pauvres, il fallait chercher dans les environs. Mais tous les logements de Palavas étaient pris par les pieds noirs revenant d’Algérie. Voilà pourquoi je n’ai pas habité Palavas.

Ma vie aurait été tout autre. Ce lieu que je ne connais pas est un point virtuel de bifurcation, l’origine d’une autre vie possible. Frappé à la lecture des Mémoires d’outre-tombe que Chateaubriand double le récit de ses innombrables vies, publique, privée, politique, littéraire, etc., d’une autobiographie virtuelle au conditionnel ou plutôt à l’irréel du passé.

Reste-il quelque chose du Palavas des années 60, que je n’ai pas connu ? Me voici à la recherche de souvenirs que je n’ai pas, de lieux où je n’ai pas vécu. Même pas possible de jouer à la comparaison « avant » et « aujourd’hui », comme je l’avais fait à Bizerte à partir de cartes postales rapportées par le père après son service militaire. J’explique mon cas à la jeune hôtesse de l’Office de tourisme qui me dit que Palavas a beaucoup changé, mais que le vieux centre historique existe toujours. Elle ouvre deux plans : le Palavas d’aujourd’hui et un circuit dans le patrimoine architectural. Aurais-je habité rive gauche, dans le quartier des pêcheurs, ou rive droite, la « charmante cité de résidences d’été de la Belle Époque » qui « attire les riches familles héraultaises » affirmant leur position de maîtres en se faisant construire des maisons de style néo-colonial ? Celle-ci est exclue, en raison du prix de l’immobilier ; celle-là n’est pas impossible, mais les étrangers se mêlant à la population locale ne devaient pas être très bien vus, pas plus que dans le port du Crotoy, où j’étais resté le Parisien tête-de-chien malgré toute une scolarité en primaire. Plus sûrement aurions-nous trouvé une maisonnette à retaper en dehors du centre, à l’écart, comme dans la périphérie de Poitiers cette ancienne halte de tortillard sans eau ni électricité.

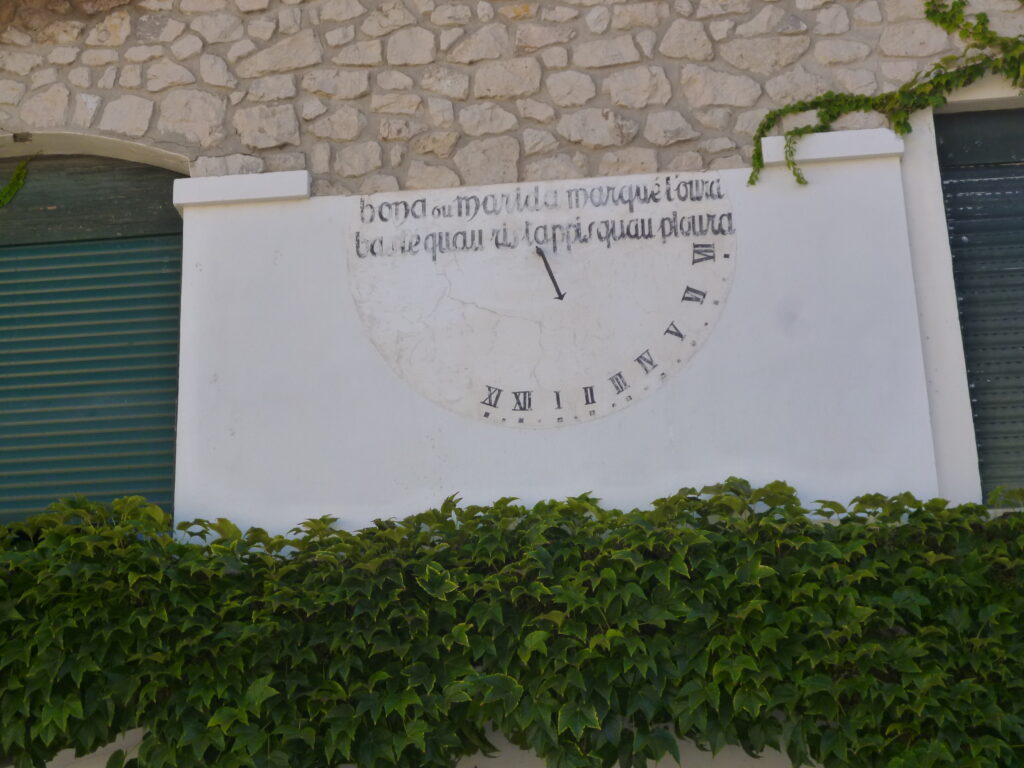

Que chercher dans ce vieux quartier, si ce n’est même pas une maison habitable ? Mais des lieux qui me seraient devenus familiers, des passages obligés, une ambiance, des enseignes, des inscriptions (au 18 de la rue Évêque Arnaud : « Bona ou marida marqué l’oura. Basté quau ris tappis quau ploura » Bonne ou mauvaise, je donne l’heure. Tant mieux qui rit, tant pis qui pleure), des noms de rues, des noms de villas.

La « Villa Radieuse », au 25 de la rue Évêque Arnaud ne m’aurait pas surpris avec ses murs de clôture qui « simule des troncs d’arbre », car c’était aussi la mode au Crotoy, où les riches estivants donnaient aux piliers de ciment une écorce et des tronçons de branches coupées.

Je ne jette même pas un œil au Jardin Saint-Pierre, « aménagé dans les années 90 », trop tard pour exister pour moi. En revanche, je fais une longue pause devant la porte de l’ancienne école Sainte-Florence, puisqu’elle fut « fondée en 1883 » et devant le Source Jeanne d’Arc, dont « la fontaine distribue l’eau ferrugineuse », mais non potable. Le fut-elle en 1960, quand j’aurais pu en boire ?

Et je consacre de longs moments aux maisons du quartier rive gauche, dont le guide dit qu’elles « sont conservées pratiquement en leur état d’origine » : pratiquement ?

Les heures auraient été rythmées par la cloche de l’église Saint-Pierre, baptisée Augusta, Jeanne, Blanche, Rose, Françoise.

J’aurais sans doute été un habitué de la Salle de conférences au 20 de la rue Saint-Roch (rechercher aux Archives les programmes des conférences que j’ai ratées).

J’aurais regardé d’un autre œil les dessins d’Albert Dubout.

J’aurais pris l’accent du Sud. Ma peau de blanc bec du Nord se serait un peu tannée. Quelque chose de la religiosité ambiante m’aurait imprégné. Je me serais intéressé aux chevaux et aux courses de taureaux. J’aurais appris à la Fac des rudiments de langue d’Oc pour m’acculturer.

J’aurais mal supporté les moustiques. En fonction de la théorie des climats, je serais devenu expansif, bavard, jobard, sociable, extraverti, parlant haut, parlant de moi, solaire, vivant dehors, buvant frais.

J’aurais été amoureux de la fille inabordable sortant d’une maison de la rive droite, héritière de l’une de ces « riches familles héraultaises, grands propriétaires fonciers, négociants en vin, commerçants et banquiers », habitant peut-être Le Mirage, « coquette maison sur deux niveaux avec jardinet sur le côté », au 16 de la rue Blanche de Castille, ou au 29 de la rue Substantion la Villa Fanny de type art déco, avec des « lignes sobres, droites et rigoureuses », comme celle dont j’aurais guetté le retour pour les vacances ou pour les fins de semaine qu’on n’appelait pas encore week-end. Mais l’étudiant pauvre, n’appartenant pas à son monde, n’aurait pas existé à ses yeux, ou bien comme un objet de curiosité amusée.

À moins que l’étudiant idéaliste n’ait jeté son dévolu sur la fille d’un pêcheur, comme dans la Graziella de Lamartine que j’aurais lu à l’occasion pour y chercher des réponses, sans plus de succès, car la gamine rude, élevée à la dure, sans faux-semblant, n’aurait eu d’yeux pour que les gaillards qui vivent sur la mer. Elle se fût sans doute appelée Molle, « patronyme local fort répandu ».

Déplacé dans tous les cas.

Je parcours la carte avec un sentiment qui ne peut être de la nostalgie, tout au plus quelque chose comme la vague tristesse de ce qui n’a pas été, le sentiment de la perte de ce qu’on n’a jamais possédé (la saudade portugaise ?), très blessant à l’égard de ceux qui font partie de la vie qu’on a eu, comme si la vie palavasienne sans eux, avec d’autres, aurait été de toute façon meilleure.

Ce qui précède a été écrit avant la visite sur place, en regardant les plans donnés par l’Office du Tourisme. Le pays vient après les noms de pays, le territoire après la carte. J’arpente les rues, ce 17 août 2012, au lendemain de la rêverie sur les dépliants. Et je n’apprends rien sur un « moi » hypothétique.

Les photos que je prends sont de pure confirmation.

La « Villa Marguerite », rue Marquerose offre un autre écrin-cloître possible à une belle recluse entraperçue entre les barreaux de la clôture.

Ce que j’aurais aimé ici : la ville coupée en deux par le canal, séparant une rive gauche pauvre, travailleuse, et une rive droite bourgeoise, comme à Rouen ; l’activité rythmée du port, avec ses départs et ses retours, ici, indépendants des marées contrairement à la baie de Somme (les marées d’équinoxes, la mer se retirant et montant m’auraient manqué) ; les migrations saisonnières des estivants comme au Crotoy ; la fraîcheur de l’église.

Pas de maison à fronton, ni à lambrequin, ni à balcon ouvragé, ni à décor en relief à l’étage, « marque de prospérité du propriétaire ».

La Salle des conférences a été divisée en trois magasins. Dans l’un d’entre eux, on voit encore un peu du carrelage d’origine.

Aux yeux de celui qui cherche un Palavas de 1960, le grand phare de la Méditerranée, tour de contrôle portant haut le modernisme conquérant, n’existe pas.

Rêverie devant la grande maison bourgeoise délabrée du 4, rue Aristide-Briand, devant les maisons Art déco (comme l’immeuble de Rouen), devant le fer rouillé, comme cette grille de porte art déco également. Elle n’a pas dû être repeinte depuis 50 ans. Devant le « Chalet Jeanne ».

Photo presque par hasard, l’appareil se balançant à bout de bras, de l’ombre que je deviens, que je serais devenu sur le pavé de Palavas, où je n’avais jamais mis les pieds.

Fin de retour sur un passé qui n’a pas existé.