Il m’avait prévenu qu’il se mettait à pleurer pour un rien, dès qu’il était un peu ému, en

parlant du passé, par exemple. C’était à cause des médicaments contre le cancer, qui le

rendaient hypersensible.

Les souvenirs viennent en nombre.

Ce sont d’abord des images du collège Anjou, où Daniel et moi nous nous sommes connus, où

nous avons travaillé ensemble pendant 9 ans.

Je revois sa blouse impeccablement blanche, une blouse de scientifique qu’il enfilait dès qu’il

arrivait au collège et qu’il gardait en toutes circonstances. Elle convenait à son caractère droit,

exact, rigoureux, à son goût du travail bien fait jusqu’à la perfection.

Mais cette rigueur n’était pas de l’austérité. Il savait allier esprit de sérieux et sens de

l’humour.

Il aimait son métier. Aux rentrées de septembre, quand la plupart des collègues à la mine

bronzée renâclaient et pestaient, lui affichait tranquillement son plaisir à reprendre son

cartable et à remettre sa blouse blanche.

Il croyait à la mission de l’école, lorsqu’elle jouait encore son rôle d’ascenseur social, avant

de devenir une machine à reproduction des différences. Il croyait au service public, c’est-à-

dire aux institutions qui sont au service du public, qui s’adressent à des usagers et non à des

clients comme aujourd’hui. Par son esprit communautaire, par sa façon de penser et de vivre

collectif, il était pour moi le beau symbole du trio CAMIF, MAIF, MGEN. Il ne reste plus

grand-chose aujourd’hui de cet idéal : la CAMIF a disparu, la MAIF est devenue une mutuelle

comme une autre. L’esprit individualiste du chacun pour soi et du sauve-qui-peut généralisé

dans le naufrage a triomphé dans la société comme dans l’enseignement.

J’entends encore sa voix dans les réunions au collège, sa parole posée, son esprit constructif,

sa fermeté sur les principes et sa volonté de conciliation.

Je dois à Daniel de nombreux temps forts de cette vie d’enseignant au collège Anjou.

Je lui dois mes premiers cours d’informatique, quand il a été un pionnier à la fin des années

70 en apprenant à ses collègues des petits programmes sous DOS qui permettaient d’afficher

sur un écran combien font 2 + 2. C’était un miracle du numérique. Depuis, l’informatique a

fait des progrès en calcul, mais je pense toujours avec émotion que je lui dois, comme bien

d’autres, les rudiments, et sans doute mon goût, moi littéraire, pour l’informatique.

Je lui dois de bonnes heures de cours donnés en commun devant les classes. Qu’est-ce qu’un

scientifique avait affaire avec un littéraire ? Nous formions un tandem improbable, et qui

marchait bien. Nous avons fait cours ensemble sur une pièce de théâtre d’Eugène Ionesco

intitulée La Leçon. Le professeur de la pièce essayait d’apprendre le calcul à ses élèves : le

sujet se prêtait bien à une double explication, chacun dans sa discipline. Ensuite, nous avons

emmené les élèves à Paris pour voir une représentation de cette pièce, une expédition qui

devenait un plaisir avec Daniel, parce qu’on pouvait compter sur son sens de l’organisation

qui ne laissait rien au hasard. On pouvait se reposer sur lui, lui faire entière confiance dans les

grandes choses comme dans les détails.

Une autre sortie pédagogique nous avait conduits à la centrale de Chinon. EDF nous avait

servi des homards au déjeuner, nous ironisions entre nous sur la bonne image du nucléaire que

les responsables de la centrale entendaient donner. Au retour, nous avions eu l’idée d’écrire à

deux un livre d’enquêtes sur la perception de l’usine par le voisinage.

Il y eut aussi une sortie aux Mureaux, sur le site de la fusée Ariane, sans doute avec les élèves

de son club fusée. Me revient la joie des enfants lorsqu’ils voyaient partir leur engin, à la fin

de l’année, depuis la rampe de lancement installée sur le terrain de sport du collège Anjou.

La bonne entente du collège s’est transformée en amitiés pour les deux couples. Daniel avait

le sens de la famille. Il se montrait légitimement fier de ses deux filles, de leurs réussites

scolaires et professionnelles.

De ces années heureuses, j’ai conservé quelques photos, certaines mentales, qui ne me

quitteront plus :

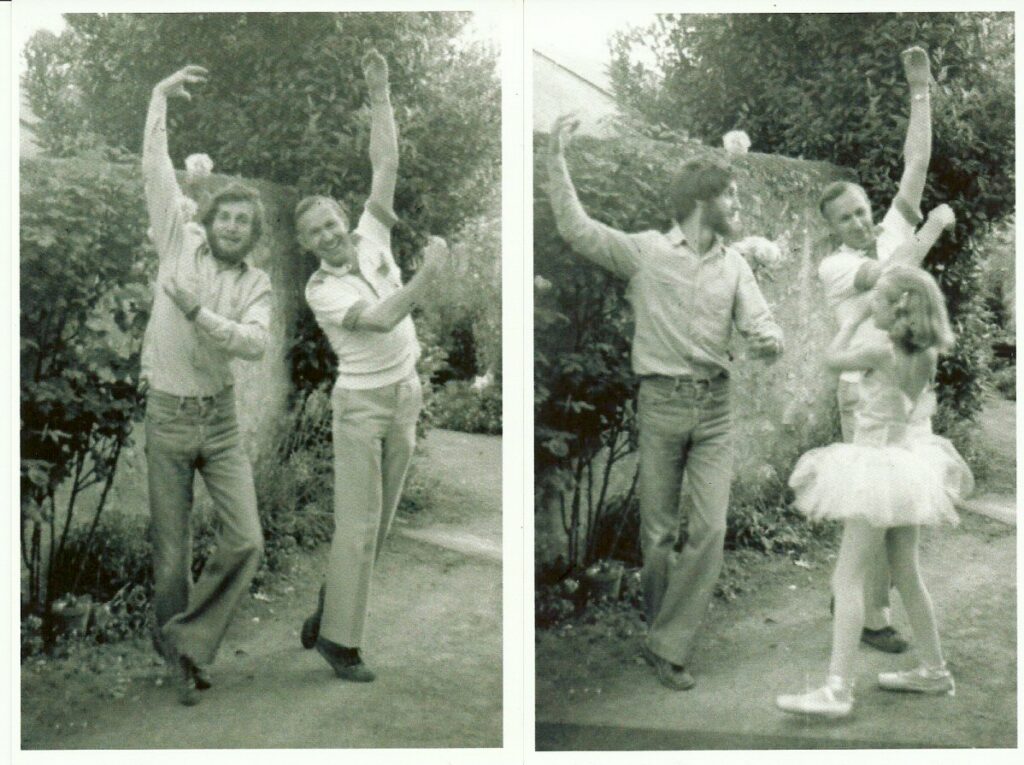

‒ La photo où nous sommes tous les deux en train d’esquisser un pas de danse, pour imiter

Delphine, dans la cour des Fourgeaud, rue Saint-Nicolas à Sablé.

‒ Les grandes tablées joyeuses dans la cour de la maison de Malpaire, et les poussettes des

enfants. Les promenades d’après-midi dans le chemin qui allait loin, en longeant la propriété

par derrière la clôture.

‒ Les vacances à Sion, la caravane dans le jardin, et les canalisations pour le tout-à-l’égout

que nous avons posées ensemble.

Aller à Malpaire était toujours un plaisir, la certitude de retrouver un milieu de calme et de

sérénité. Daniel aimait montrer les travaux de la maison qui avançaient, pièce après pièce, son

jardin tiré au cordeau, la pelouse entretenue. Je trouvais que le nom de « Chêne marié »

sonnait bien pour cette solide maison bâtie au bord de la forêt.

Puis, nous nous sommes perdus de vue pendant longtemps. Par ma faute. J’avais changé de

vie. Je ne savais comment en parler. J’ignorais si nous avions encore quelque chose à nous

dire.

C’est Daniel qui a eu la bonne idée et la gentillesse de renouer un lien distendu, en 2007, il y a

6 ans. Dans une de ses premières lettres, il parlait d’une vieille « complicité ». C’était mieux

que de l’amitié. Il parlait longuement des enfants et des petits enfants, il parlait de la maison

joyeuse et mouvementée quand la famille était réunie pour les vacances, de son rôle de

« papydu72 ».

Malgré le courrier électronique, nous avons continué à nous échanger des cartes et des lettres

manuscrites. J’aimais recevoir ses lettres, avec sa grande écriture énergique et les ronds à la

place des points sur les i. J’ai retrouvé une lettre de 6 grandes pages, commencée à la lumière

du jour et terminée à la nuit, « à la tombée de la nuit, tu sais (c’est lui qui écrit), juste au

moment où les grands arbres sans leurs feuilles deviennent impressionnants au travers des

fenêtres en enserrant la maison ».

Avec Daniel, je n’ai à rappeler que de bons souvenirs. Il me reste quelques regrets :

‒ ne pas avoir écrit avec lui ce livre à quatre mains sur les centrales nucléaires pendant les

années du collège Anjou ;

‒ être resté silencieux pendant trop d’années ;

‒ ne pas avoir eu le temps de lui faire visiter Rouen et la Normandie.

Mais il reste surtout les moments partagés et la chance de l’avoir revu il y deux ans et demi,

inchangé, avec ce mélange de discrétion, de rigueur et de sensibilité qui font de lui cet homme

unique que je suis heureux d’avoir connu.

Yvan